挖掘大衛王的宮殿!

張逸萍譯自﹕“Excavate

King David’s Palace!”

By Eilat

Mazar , Biblical Archaeology

Review 23:1, January/February 1997

(https://www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/23/1/5)

仔細檢查聖經文本,加上耶路撒冷現代考古發掘中,有一些未被注意到的事物,我相信,我們能夠找到大衛王宮殿的所在地更令人興奮的是,它位於現在可挖掘的區域。如果有人認為我將在本文中提出的假設過於推測性,我的回答很簡單:讓我們以考古學家常用來測試他們的理論的辦法——挖掘它。

|

|

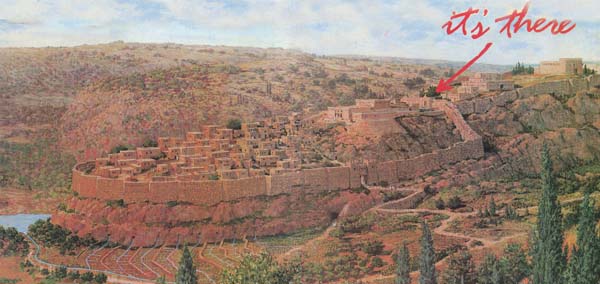

Garo Nalbandian 大衛城。約公元前

1000 年被大衛王征服的迦南人/耶布斯人城市,位於後來被稱為聖殿山以南的山脊上。這張照片從從北看這個山脊,仍然被稱為大衛城。聖殿山,金色的圓的頂清真寺(Dome

of the Rock)坐落在遠處。 |

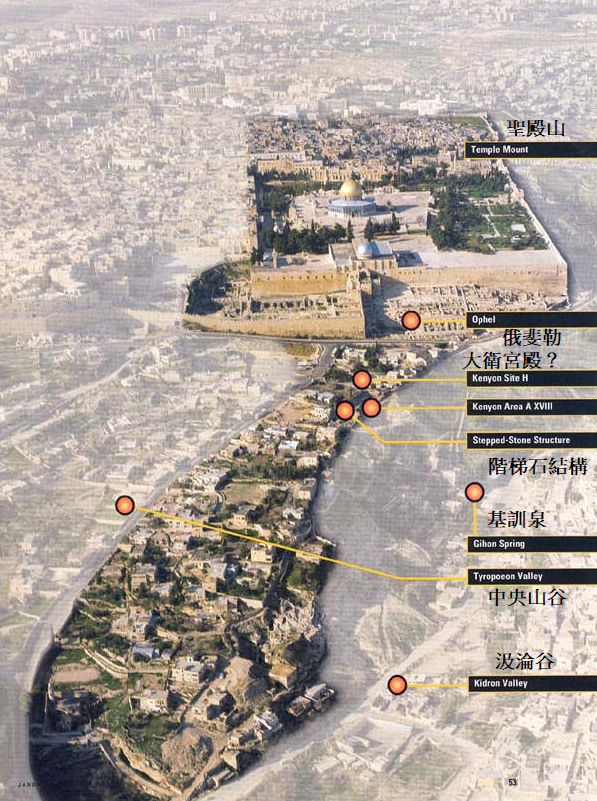

從發掘、地形和聖經文本中,我們對這座城市了解不少。之所以選擇它是明智的,因為它靠近全耶路撒冷唯一的常年供水——基訓泉,這泉位於山脊以東,靠近汲淪谷底部。

同樣重要的是,由於三個側面的深谷,這條山脊很容易防禦:東邊是汲淪谷,西邊和南邊是中央山谷(Tyropoeon

Valley)。

城市的弱點在北方,沒有天然屏障。山脊向北上升,到達俄斐勒(大衛城和聖殿山之間的區域),然後再更高,到達聖殿山。

這個脆弱的北部邊界是一個至關重要的論據。 這是一個需要大規模防禦的戰略弱點。

在大衛征服的時候,耶路撒冷是一座堅固的城市,厚厚的城牆可以追溯到主前

18 世紀。[i]

然而,我們並不確切知道這堵牆的北段在哪裡。似乎是為了讓防禦工事盡可能容易,城市的北部邊界被固定在山脊的最窄處。碰巧的是,在山脊的北部,有一條寬約

165

英尺的細窄土地。再往北,山脊像圍裙一樣擴大到俄斐勒。因此,我認為我們可以合理地得出結論,迦南/耶布斯城的北部邊界就是這片狹窄的土地。

在主前

14 至

13 世紀的某個時候,迦南人/耶布斯人建造了現在著名的階梯石結構(Stepped-Stone

Structure),內部由巨大的填塞物組成。這個巨大的填塞物建在城市的最高點,也恰好在它的最北端,就在城牆內。階梯石結構建立在一個陡峭的斜坡上,下降到汲淪谷。它是一個令人印象深刻的人造平台的巨大基礎,在山頂增加了約

2,000

平方英尺的水平區域。可能就是在這個平面上建造了被稱為“錫安的保障”的迦南人/耶布斯人城堡(Metsudat

Zion;撒下

5:7, 9)。[ii]

|

|

Zev Radovan 階梯石結構(stepped-stone

structure)由耶布斯人在公元前

14 或

13 世紀建造。該結構保留在近

50

英尺的高度,位於大衛城的東北部斜坡上,陡峭地下降到汲淪谷。內部塞滿了岩石和泥土,作為平台的基礎,在山脊頂部增加了約

2,000

平方英尺。在這個平台上,耶布斯人似乎已經建造了他們的城堡——最有可能就是錫安的保障(撒下

5:9),大衛在征服這座城市之後,但在建造自己的宮殿之前,就住在那裡。 |

聖經的翻譯者,包括新英語聖經(New English Bible)的翻譯者,都沒有試圖解釋[Millo;

見撒下5:9;

代上 11:8],但只是從希伯來文音譯而來,其基本含義是“充滿”。許多寫及耶路撒冷的作家,都對聖作者所指的建築物發表建議。有的建議是一個塔,有的建議填溝,等等,在不同的地方,不同的目的,但並沒有達成共識。[iii]

Kenyon

認為米羅就是現在被稱為階梯石結構的建築。

然而,她懷疑其他學者是否會同意她的觀點: “毫無疑問,我的建議同樣無法獲得一致認可,”她寫道。

“我認有可能的地方至少肯定能找到填補物,同樣地,它肯定是非常重要。”

[iv]

我認為Kenyon可能是對的。把米羅和被稱為階梯石結構的填補結構聯繫起來,非常吸引人,不僅因為“米羅”這個名字(即“填補”),還因為它的位置與聖經的描述非常吻合米羅對大衛市的戰略重要性。例如,請注意,在主前

8

世紀晚期西拿基立圍攻期間,米羅對希西家保衛城市的重要性。 (代下

32:5)。從所羅門王統治開始,耶路撒冷的國王們不得不重建和加固米羅,將其作為一個具有重要戰略意義的複雜建築單元(王上

9:15, 24)。

[v]

有了這個背景,讓我們看看我們是否可以確定大衛王的宮殿可能在哪裡。

與他的兒子所羅門不同,大衛不是一個偉大的建築師。他太忙於戰爭和政治事務,無法專注於建設項目。他也沒有執行皇家建築項目的建築專業知識。

聖經提到在他統治期間在耶路撒冷建造的唯一皇家建築就是他的宮殿。但這是推羅王希蘭為大衛建造的(撒下

5:11;代上

14:1)。這這樣的動作被一般人認為是以色列君主與腓尼基君主之間友誼的象徵,也是對以色列王國及其在耶路撒冷的新首都新近獲得的重要性的認可。但希蘭的禮物也反映出大衛似乎無法自己建造一座宮殿。希蘭不僅把香柏木運來,還派來了木匠和石匠,這無疑是因為他們在以色列新首都稀缺。大衛居住在錫安的堡障,古老的迦南/耶布斯城堡,直到他的宮殿建成。

大衛攻占耶路撒冷後,以色列的長期敵人非利士人再也無法克制自己。在這一點上,我們需要非常仔細地看聖經文本:

“非利士人聽見人膏大衛作以色列王,非利士眾人就上來尋索大衛。大衛聽見,就下到保障[或堡壘;

希伯來語,metsudh]。非利士人來了,布散在利乏音谷。”(撒下

5:17-18)。

大衛最終佔了上風,但這不是我們關心的問題。

戰爭發生在耶路撒冷附近的利乏音谷,表明大衛此時已經在耶路撒冷紮根。(在他統治的頭七年,他從希伯倫統治。)大衛聽說非利士人要上來與他爭戰,就下到保障,也就是石階樓頂上的那棟建築物樓。

從遺址的地形來看,他似乎是從比保障更高的地方聽到了非利士人進軍的消息; 所以他的宮殿一定在保障的北邊。

順便說一句,沒有理由懷疑聖經描述的準確性。 聖經在使用“上”和“下”時非常謹慎。例如,大衛聽說他叛逆的兒子押沙龍死了,“上城門樓去哀哭”(撒下

18:33)。

這段話的明顯含義是,當非利士人敵對的消息傳來時,大衛已經住在他的新宮殿裡。大衛的宮殿可能沒有堅固到足以抵禦直接攻擊,因此國王寧願將自己封鎖在保障內,直到情況有所改善。

由於迦南人/耶布斯人的保障是故意建在城市的北部邊界,毗鄰山脊最窄處,大衛的新宮殿一定建在保障的北部和城市的防禦邊界之外。

乍一看,這似乎不合邏輯。 王宮不是建在城牆內防禦得最好的地方嗎?

問題是迦南人/耶布斯人耶路撒冷那塊

9

英畝的小地方已經建成,沒有空間讓他在城牆內建造宮殿。大衛攻城時,這裡已經有人居住了兩千多年,有包圍的城牆將近一千年。此外,大衛征服後,耶布斯人繼續住在城裡。簡而言之,在大衛征服之後,數百名大衛的追隨者在那裡定居,城市的過度擁擠變得更加嚴重。Kathleen

Kenyon

也注意到了這個問題,儘管她沒有按照聖經文本的要求將大衛的宮殿定位在保障的北部。相反,她建議,他的宮殿一定很小:“大衛一定在耶布斯城內清理了一塊空間,但他住的地方不大可能很大,因為任何宏偉的建築都會在有限的範圍內佔據太多空間。

耶布斯-大衛城的地區就是有限的空間。”

[vi]

我相信,大衛更有可能決定在城牆外建造他的新宮殿。如果是這樣,他可能會選擇一個毗鄰保障以北的地點。

出於以下幾個原因,這種接近是可取的:

南邊的區域,在山脊的頂部,被填滿了。斜坡下部的區域不僅難以建造,而且遠離保障,容易受到攻擊。

北面與保障相鄰的地方受到保障的保護,從南面受到保障的保護,東面和西面則受到陡峭的山坡的保護,陡峭的山坡一直延伸到汲淪谷和或中央山谷,保護了大衛城的其餘部分。[vii]

最後,大衛可能希望他的宮殿靠近保障中王家活動的中心。

然而,像大衛城的其他地方一樣,城牆外的這個地方向北暴露出來,沒有自然防禦。儘管某種強化結構可以滿足日常安全要求,特別是在發生戰爭的情況下,這仍然是戰略上的弱點。戰爭爆發時,這座建築的堅固程度不足以作為安全據點;的確,當非利士人上來攻擊大衛時,他放棄了他的宮殿,前往保障,正如已經暗示的那樣。

大衛的繼任者所羅門王在更北的聖殿山上建造了一座新衛城。在接下來的幾年裡,衛城發展並向南延伸到俄斐勒北部。北衛城的皇家建築群被稱為“王上宮”(尼3:25),暗示一定有一個“王下宮”,這可能是南部的古老衛城,位於大衛城,保留了其神聖和皇家的特徵(見代下

8:11)。

1962

年,Kenyon在階梯石結構(她的

A XVIII

廣場)的北邊挖掘,就是我認為是大衛宮殿的地區的東腳。她發現了一座建在懸崖上的被虜後的牆(主前

4 世紀),她描述如下:

陡坡是故意製造的,因為可以追踪工具的痕跡,表明它是人為的。它在包圍它的被虜後的牆之前就已經存在,可能與陡坡上的平台有關,在[被虜後]

5-3世紀的沉積物之下,是裝飾精美的石造建築塊,其中有一個“原始愛奧尼亞柱頭”(Proto-Ionic

pilaster capital),裂為兩塊。例如在撒馬利亞和米吉多就發現了這樣的柱頭。雖然它們實際上從未在它的位置上被發現,但被認為是以色列建築最好時期的典型代表。在此期間,腓尼基工匠的使用導致了巴勒斯坦人的異國情調建築學。因此,似乎在君主制耶路撒冷時期,一座具有相當大的建築物矗立在懸崖之上。[viii]

希伯來大學考古學家 Yigael Shiloh

在

1980 年代(Shiloh

的

G 區)挖掘

Kenyon 廣場

A XVIII 的旁邊,發現了更多由

Kenyon 挖出的修飾過石砌塊。[ix]

這些修飾過的石頭——以及“原始愛奧尼亞柱頭”——一定是從曾經矗立在懸崖上的宮殿中跌落下來的。人工建造的岩壁似乎旨在使從這一側進入宮殿更加困難。

|

|

Oriental Institute/University of Chicago |

|

|

Israel Antiquities Authority

“原始愛奧尼亞柱頭”在階梯石結構的北邊和下坡處,在被虜後的城牆(主前

5 至

3

世紀)的遺跡下,發現了以色列君主制時期的修飾過的石頭和“原始愛奧尼亞柱頭”。柱頭被稱為“原始愛奧尼亞”(或“原始伊歐里斯式”〔proto-Aeolic〕),因為它的兩個凹槽蝸殼的設計後來在公元前七世紀和六世紀的希臘領土上變得流行。類似的柱頭,可追溯到公元前

9 世紀。

或更早,已在其他以色列地點發現,例如Ramat Rachel、撒瑪利亞和米吉多——表明在此期間受腓尼基影響的以色列建築流行。 |

以免讀者低估這個“原始愛奧尼亞”(有時稱為“原始伊歐里斯式”〔proto-Aeolic〕)柱頭的重要性,它是在以色列發現的同類中最美麗的例子。

[x] 它寬

4 英尺,高

2 英尺,厚近

1.5 英尺。想像一下支撐它的氣勢柱子。

基於其風格的發展和平行的典範,Shiloh

將這座柱頭定為主前

9

世紀。[xi]

正如

Shiloh

所認識到的,這種風格可能發展為耶路撒冷國王宮殿設計的藝術工作的一部分。然而,沒有必要將它的年代追溯到主前

9

世紀這麼遲;它可以很可能來自早期的組合,作為這種風格的一個特別漂亮的變化。另一種可能性是,柱頭確實可以追溯到主前

9 世紀。

但它是大衛宮殿修復或擴建的一部分。大衛的宮殿可能繼續被使用,可能被稱為“王下宮”,即使在所羅門建造了他的新王宮之後,被稱為“王上宮”。

在她的站點

H,在我認為是大衛王宮殿的地方,Kenyon發現了我認為是皇家建築的額外證據。

以下是她的描述:

在站點

H

的限制區域,東西向的建築群以北,這條線將耶布斯時期的佔領與可能是主前

10

世紀的佔領區分開來,我們發現的最早的基於基岩的牆是砲台類型的

,一種類型,其中兩個平行的牆由交叉牆連接,從而在牆體中建小房間。這種建造牆壁的方法適用於所羅門時期,至少到主前

9

世紀。 在夏瑣、米吉多、Tell

Beit Mirsim和撒瑪利亞都得到了證明。耶路撒冷遺址

H

的例子有比其他地方更小的內部房間,但它肯定屬於同一類別。[xii]

Kenyon認為這些遺跡代表了所羅門王為保護衛城而建造的砲台牆。[xiii]

在我看來,它們實際上是原本圍成一個庭院的小宮殿房間的遺跡。這種安排給了宮殿一個小堡壘的外觀(“大衛王的宮殿是什麼樣的?”)。

Kenyon

在地點H,還發現了似乎是宮殿東北角的地方,儘管她未能建立聯繫。北部的“砲台牆”(她認為)沒有延伸到山頂。相反,它轉向了南方。

這向她暗示,她所羅門時期的“砲台牆”一定是一座皇家建築的圍牆,用她的話來說,確實是“一座非常重要的建築”:

“[在]我們的挖掘工作完全偶然地穿過山脊的頂峰時,有一座非常重要的建築,它很可能是防禦性的,隨後在耶布斯晚期或以色列早期添加的。”

[xiv]

14

雖然她認為這些建築痕跡屬於所羅門時期的砲台牆,但她的話與本文的假設非常吻合,她實際上是偶然發現了大衛王宮殿的一角。我們的訂期技術還沒有那麼完善,以至於我們可以很容易地區分耶路撒冷的所羅門時期和大衛時期。Kenyon意識到這些建築痕跡是一座重要建築的一部分,正如我所講的,它們恰好是在最有可能是大衛王宮殿的區域發現的。

當Kenyon在

1960

年代試圖挖掘這個區域時,當她表示有興趣挖掘 地點 H

以北時,她遇到了難以逾越的障礙。該地區的大部分地區被果園和菜園所佔據,因此挖掘成本非常高。因此,她將自己限制在一條非常狹窄的溝渠中——只有

3

米寬,並一直延伸到山頂。今天,這片土地可供挖掘。該地區的歸國家所有,幾乎沒有建築。

誰會聽從尋找大衛王宮殿的召喚?

========================

作者EILAT

MAZAR(d.2021) of the Hebrew

University’s Institute of Archaeology was Director of the Ophel

excavations from 2009–2021 and Director of the City of David

excavations from 2005–2008. She also assisted in publishing the

final report of the excavations south of the Temple Mount led by

her late grandfather Benjamin Mazar.

[i]

Yigal Shiloh, Excavations at the City of David I,

1978–1982: Interim Report of the First Five Seasons, Qedem 19

(1984), p. 27.